近日,由中國科學(xué)院上海天文臺張遂楠博士領(lǐng)銜的國際研究團隊,利用世界上最先進的毫米波/亞毫米波干涉陣ALMA望遠鏡,在銀河系中心發(fā)現(xiàn)了獨特的層級式原恒星團結(jié)構(gòu),揭示了該區(qū)域大質(zhì)量恒星形成受抑制的關(guān)鍵機制,這一研究成果發(fā)表于國際期刊《The Astrophysical Journal Letters》。

銀河系的中心是一個神秘的區(qū)域:這里的中心分子帶(Central Molecular Zone,簡稱CMZ)聚集了相當(dāng)于幾千萬倍太陽質(zhì)量的氣體,然而其中誕生的恒星數(shù)量卻遠低于預(yù)期。科學(xué)家們認(rèn)為這一反常現(xiàn)象可能與銀河系中心“混沌”和暴烈的極端環(huán)境有關(guān),例如劇烈的氣體湍動、強力的星際磁場和來自超大質(zhì)量黑洞Sgr A*的反饋和頻繁超新星爆發(fā)的能量注入。但由于銀河系中心距離地球27,000光年,十分遙遠,過去的研究受限于觀測設(shè)備的分辨能力,未能深入揭示銀河系中心的極端環(huán)境對恒星形成具體的調(diào)控機制。

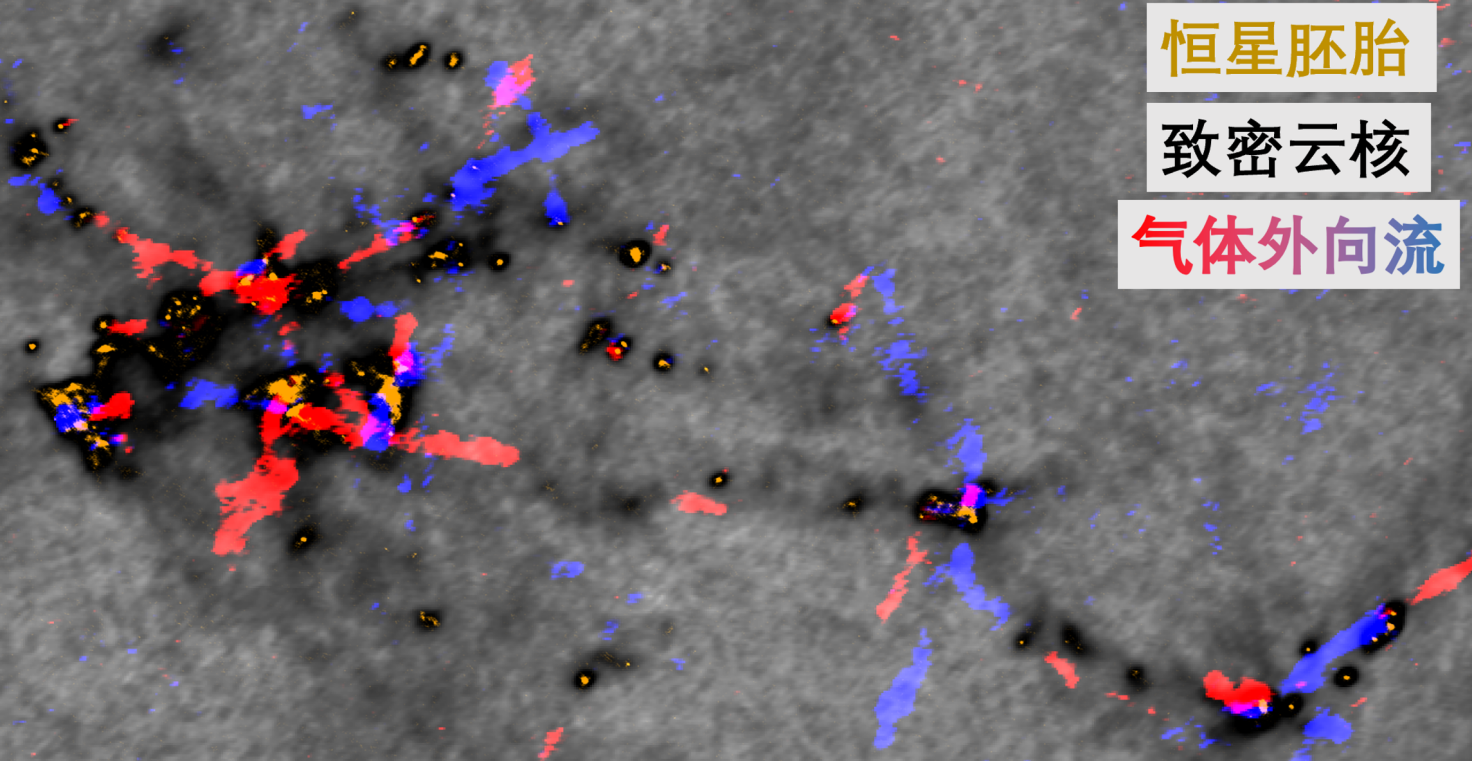

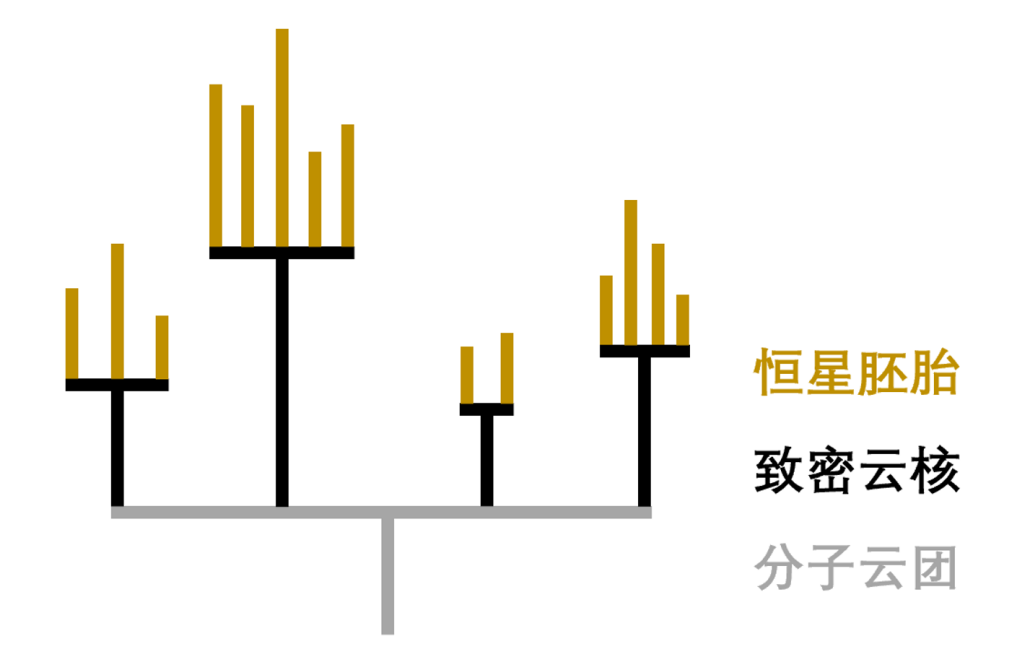

憑借ALMA的極強的分辨能力和靈敏探測,研究人員發(fā)現(xiàn)了CMZ中的數(shù)個“恒星胚胎群”,其中每個恒星胚胎的尺寸僅有約數(shù)百天文單位大小,正孕育著新生的恒星。這些恒星胚胎群有可能在百萬年后形成大質(zhì)量的星團。對這些CMZ年輕星團的進一步研究發(fā)現(xiàn),盡管它們在氣體轉(zhuǎn)化形成恒星的總體效率上與銀河系內(nèi)最活躍的恒星形成區(qū)Sgr B2相當(dāng),但卻嚴(yán)重缺少大質(zhì)量恒星的形成。另外,相比于銀河系旋臂上的年輕星團較為平滑和集中的分布,這些CMZ年輕星團呈現(xiàn)出更加碎片化的“分布式”多層級嵌套結(jié)構(gòu)(如圖一所示)。研究人員認(rèn)為,銀心劇烈的湍動將氣體撕裂成小型的氣團,迫使其中的恒星以碎片化形式聚集。這種像“俄羅斯套娃”一樣的星團形成模式極大地抑制了星團中大質(zhì)量恒星的誕生。

圖一:高分辨率ALMA觀測在CMZ中發(fā)現(xiàn)的恒星胚胎群之一

“我們的研究說明這些CMZ年輕星團可能不是整體的恒星形成效率偏低,而是比起大質(zhì)量恒星更傾向于形成更多的小質(zhì)量恒星。”張遂楠說,“CMZ就是很有個性。”

該團隊之前的研究在這些CMZ區(qū)域發(fā)現(xiàn)了大量致密氣體塵埃核。“這些塵埃核周圍有示蹤原恒星吸積過程的氣體外向流,暗示其中埋藏著成長中的恒星胚胎。”論文的共同作者呂行研究員補充道,“這啟發(fā)了我們通過更高分辨率的觀測來獲取單個恒星胚胎的影像。”

目前團隊正在推進分析這些CMZ年輕星團的動力學(xué)分析,張遂楠表示,“理解CMZ中的恒星形成機制不僅有助于揭開銀河系中心的神秘面紗,也對理解其他星系核心及早期宇宙的恒星形成有著重要意義。”

圖二: 原恒星團層級結(jié)構(gòu)示意圖

論文鏈接:https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/adb30b

科學(xué)聯(lián)系人:張遂楠?suinan.zhang@shao.ac.cn

主站蜘蛛池模板:

昆明市|

慈溪市|

昔阳县|

阳新县|

新晃|

沭阳县|

满城县|

安义县|

贵港市|

沾益县|

沙洋县|

那曲县|

潮州市|

德化县|

玉屏|

长子县|

百色市|

盐亭县|

双鸭山市|

万州区|

界首市|

南漳县|

富民县|

偃师市|

广东省|

黄梅县|

崇礼县|

潞西市|

南昌市|

南开区|

南宁市|

双辽市|

巴林左旗|

萍乡市|

庄浪县|

伊川县|

南溪县|

临汾市|

青阳县|

岫岩|

上杭县|

主站蜘蛛池模板:

昆明市|

慈溪市|

昔阳县|

阳新县|

新晃|

沭阳县|

满城县|

安义县|

贵港市|

沾益县|

沙洋县|

那曲县|

潮州市|

德化县|

玉屏|

长子县|

百色市|

盐亭县|

双鸭山市|

万州区|

界首市|

南漳县|

富民县|

偃师市|

广东省|

黄梅县|

崇礼县|

潞西市|

南昌市|

南开区|

南宁市|

双辽市|

巴林左旗|

萍乡市|

庄浪县|

伊川县|

南溪县|

临汾市|

青阳县|

岫岩|

上杭县|